OITA KOSEN × ODT大分工業高等学校専門学校×ODT共同研究

大分高専様×ODT共同研究

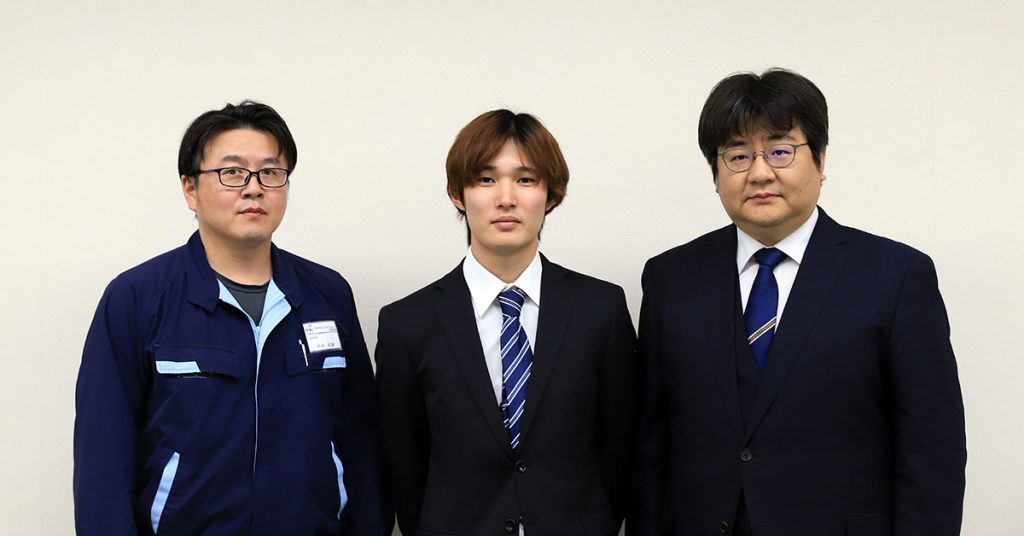

大分高専さまとの共同研究 2024年度 #4 研究発表会

3月11日ODT大会議室にて、研究発表会が行われました。

浅野さんは成果発表に向けて直前まで準備を頑張っていたことと思います。どんな発表になるのでしょうか。

大分高専:浅野さん

パワーデバイスに主に使われる半導体素子の材料として、SiCやGaNがあります。

SiCは高耐圧や大電流用途に向いており、一方でGaNは小型・高周波用途として適しています。

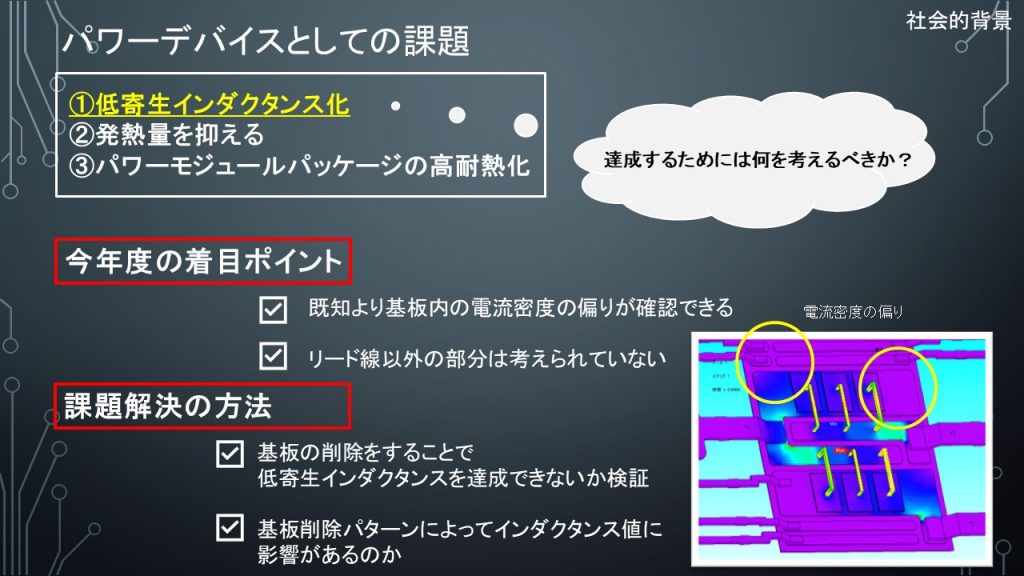

SiCの課題としては、寄生インダクタンスの影響が大きいこと、発熱とそれに伴うパッケージの高耐熱化などがあります。

本研究ではその中から、低寄生インダクタンス化に目を向けて取り組んできました。

私は、基板を削除することで低寄生インダクタンスを達成できないか、また削除のパターンによって影響があるかを調べました。

大分高専:浅野さん

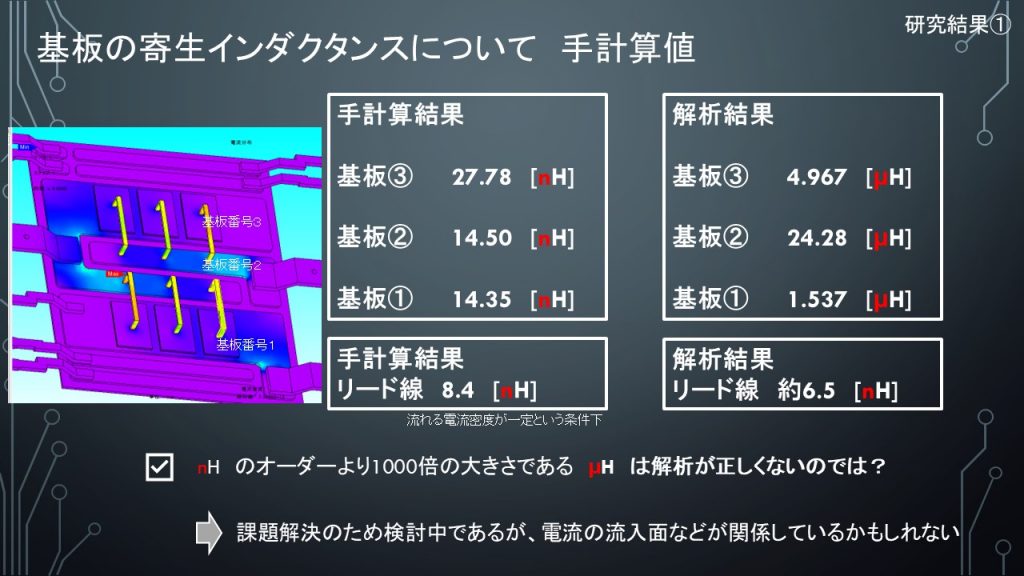

研究では、インダクタンスの算出方法として解析と手計算の2つを用い、それぞれの結果を比較しながら、基板パターンの変化が及ぼす影響を検証しました。

前年の研究結果より、リード線1本あたりのインダクタンス値は、約6.5[nH]、6本の合計値は、4.3[nH]です。

大分高専:浅野さん

寄生インダクタンスを解析したところ、想定よりも1,000倍高い値が得られました。

この結果が正しいのか、それとも解析条件に問題があるのか判断できなかったため、手計算による想定値を算出することにしました。

すると、8.4[nH]という結果が出ました。

※流れる電流密度が一定という条件下での計算方法

大分高専:浅野さん

このことから、やはり解析結果が正しくないのではないかと考えました。

その原因として、電流の流入面が影響を受けていることに加え、複数のリード線が存在するため、解析の算出が難しくなっているのではないかと考えました。

そこでリード線を2本に減らし、計算への影響が小さい環境で試しました。

その結果、値が[μH]から[nH]へと変化し、単位としてはリード線などと同じ桁(オーダー)になりました。

この点についてはまだ完全には解決していないため、継続して研究していきます。

大分高専:浅野さん

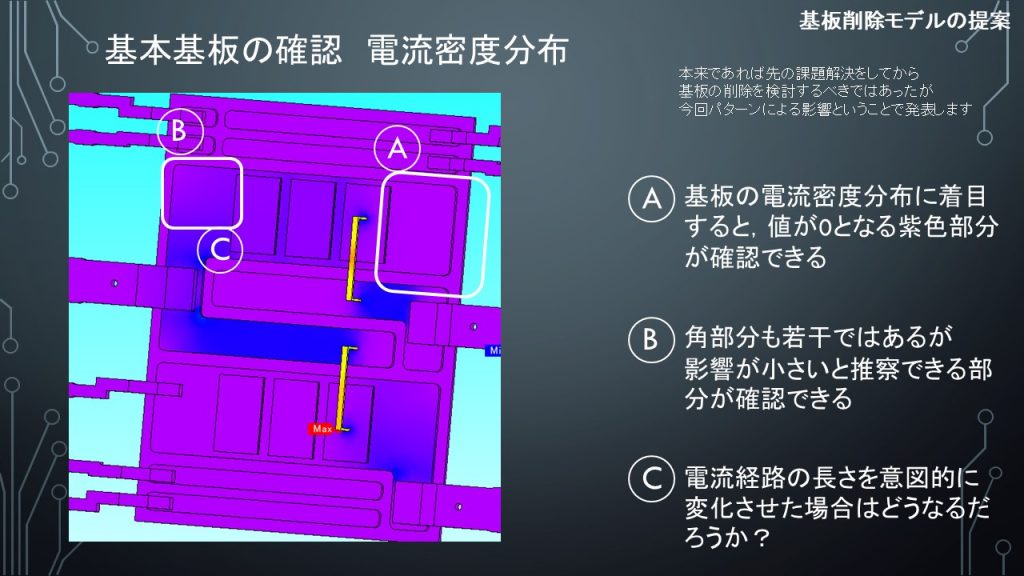

それとは別に、基板パターンの一部を削除したモデルについて、3パターン研究しました。

電流密度分布が0の部分、また値が小さい箇所をカットしてみました。

その結果としては、ほとんど影響が確認できませんでした。

電流経路を長くする形にカットしたパターンも試したところ、予想に反してこちらもインダクタンス値の大きな変化は見られませんでした。

大分高専:浅野さん

このことから、基板の形状よりもリード線に着目する方が、低寄生インダクタンス化の実現には有用だと考えます。

以上です。

ODT:杉木

一般的には、リード線は2本でも6本でも、おそらくあまり結果に差は出ないはずだと思います。

リード線の設定値か、解析の設定などに問題があるのかもしれません。

基板カットによる研究ではあまり差異は出ませんでしたが、次年度への課題などありますか?

大分高専:浅野さん

はい、面積を変えることで電流密度の偏りが減らせるのでは?と考えています。

大分高専:石川先生

これまで過去3年間で、リード線について主に研究してきましたが、今年は基板について研究しました。

しかしその結果としては、解析の結果が真値か分からないという状況です。

リード線の本数が影響するのかどうかも含めて、未解決の課題が残っています。

その中でまずは、基板のインダクタンス値を確定させる必要があると思います。

この結果によっては、基板をカットし材料費を減らせる、などにつながるかもしれません。

ODT:安部社長

一年間にわたる研究、お疲れさまでした。

今年は初めて基板に着目し、その分野での研究が進んできたと感じました。

今回の共同研究では、一定の成果が得られた一方で、未解明の課題も残されています。

それは次のチャレンジの入り口でもあります。来年度では、その答えを探しにいってくれることを楽しみにしています。

プレゼンの内容は、分かりやすくて良かったです。

中でも、資料の導入部分について分かりやすい説明がありました。

技術者以外が見ても分かりやすくとても大切な事ですので、こういった事も今後役に立つと思います。

就職しても頑張ってください。

ODT:広報

学校の試験や就職活動と並行しながら、この研究を進めるのは大変だったと思います。

そんな中で課題を見つけ、主体的に取り組んできた経験は、きっとこれからの人生にも活きるはずです。

今後の活躍を期待しています!

関連記事

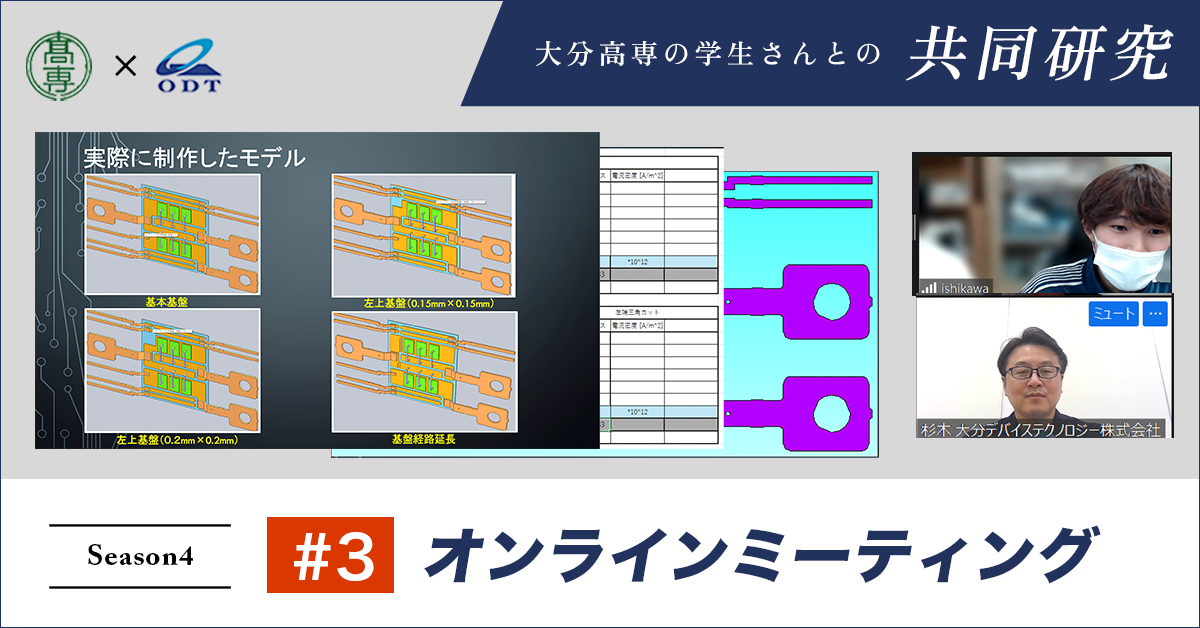

大分高専さまとの共同研究 2024年度 #3 オンラインミーティング

2024年12月、年末のさなかにオンラインミーティングを実施しました。これまでの進捗ご報告と、困っている点に対してのアドバイスを行いました。 浅野さんが手計算で行った、リード線ごとのインダクタンス値

大分高専さまとの共同研究 2024年度 #2 ODTからのアドバイス

9月6日に大分高専さまの研究室にお邪魔し、研究の進み具合を伺いました。この時期、学生さんは期末試験をこなし、並行して就活を頑張り、その上でこの研究をしているという毎日です。 まずは研究環境に慣れ、去年の先輩の成果のところまでたどり着きましょ…

大分高専さまとの共同研究 2024年度 #1 キックオフミーティング

大分高専さまとODTによる共同研究も、4年目となりました。

大分高専さまとODTによる共同研究も、4年目となりました。先輩の研究を後輩が受け継ぎ、毎年少しずつ進んできました。今年度も「寄生インダクタンスを低減させること」「電流密度分布を均一化するための最適な設計を探すこと」をテーマとして、大分高専の…