TREND半導体業界トレンド情報

半導体業界トレンド情報

業界トレンド情報 第四十弾 国内の半導体人材育成への取り組み

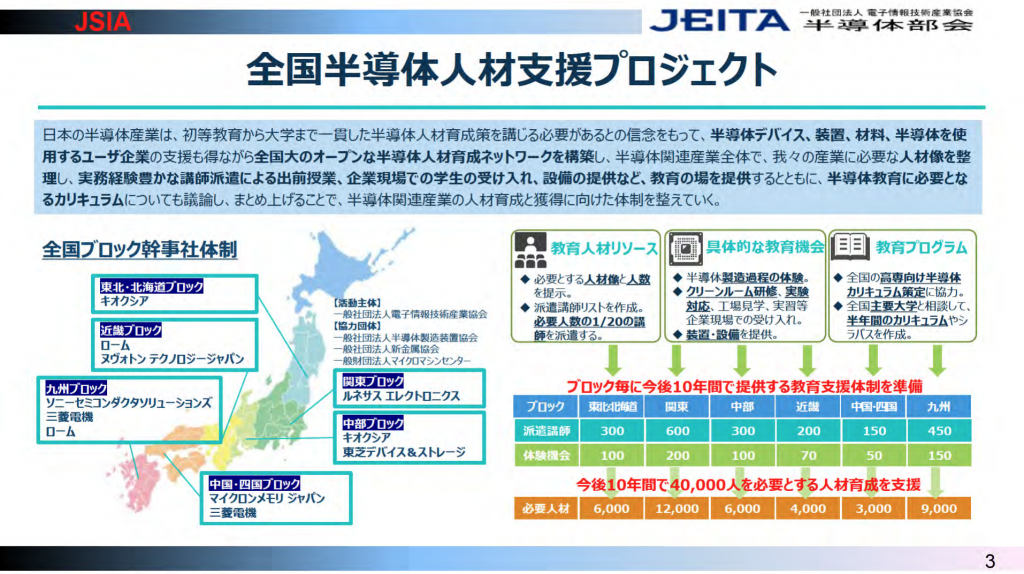

1.全国半導体人材支援プロジェクト

TSMCの熊本工場立ち上げを筆頭に、日本国内では半導体の生産体制強化が急ピッチで進んでいる。このような生産拠点の新設、拡充にあたって懸念されているのが、半導体に関連した国内人材の不足だ。

JEITA(電子情報技術産業協会)半導体部会によると、同部会に参画しているキオクシア、マイクロンメモリジャパン、東芝デバイス&ストレージ、ソニーセミコンダクタソリューションズ、三菱電機、ルネサス エレクトロニクス、ローム、ヌヴォトンテクノロジージャパンの8社だけで、今後10年間で4万人の人材が必要になるという(2023年時点)。

一方で、半導体関連の事業所が縮小傾向だったことにより、半導体関連産業の従業員数もこれまでは基本的に減少傾向となっていた。半導体製造装置製造業の従業員数は増加しているものの、半導体関連産業全体では20年間で約3割減少している。

このためJEITAでは、全国半導体人材支援プロジェクトを立ち上げている。全国を各地域ブロックに分けて、それぞれを半導体部会の幹事社が管轄。必要な人材像と人数を提示し、派遣講師による出前授業や工場など企業現場での学生の受け入れ、高専向け半導体カリキュラムの策定、装置や設備の提供などを行う。

2. 九州半導体人材育成等コンソーシアム

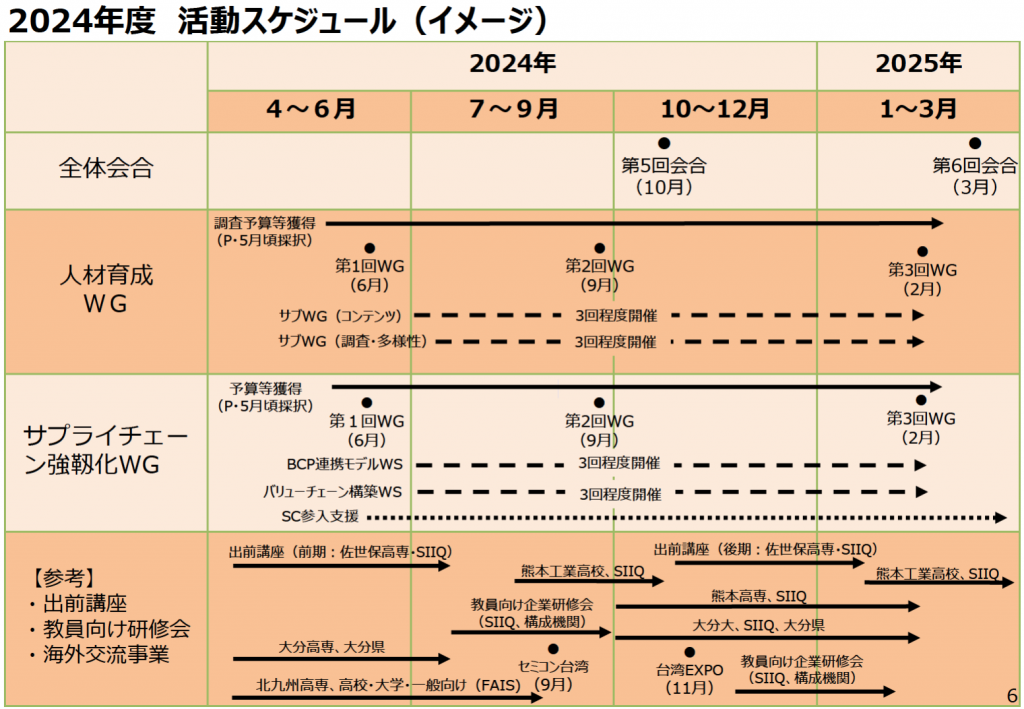

九州経済産業局は、2022年3月に半導体関連企業や教育機関、行政機関、協力機関からなる九州半導体人材育成コンソーシアムを立ち上げた。発足当時は計42機関の参画となっていたが、2024年2月時点では104機関に拡大している。半導体人材の育成と確保、企業間取引やサプライチェーンの強化、海外との産業交流促進に取り組んでいる。

半導体人材の育成と確保に向けて、具体的には高専や工業高校などでの出前講義、教員向け企業研修会、企業の採用計画調査や学生、大学などへの意識調査などを行っている。

同コンソーシアムは、2022年5月に第1回会合(福岡)、2023年3月に第2回会合(福岡)、2023年7月に第3回会合(福岡)、2024年2月に第4回会合(熊本)を開催している。

なお、同コンソーシアムが工業高校や高専、大学、大学院に対して2023年度に行った調査によると、半導体関連企業への就職の際に障壁となっている事項として、工業高校の回答は「採用枠」(30.6%)、「地元の企業がない」(22.6%)、「企業との接点がない」(17.7%)となった。高専では、「採用枠」と「ワークライフバランス」がともに12.5%で最多となっており、ワークライフバランスを重視する傾向がうかがえる。

大学学部では、「企業からの情報発信の不足」が28.6%で最多に。また、修士では「採用枠」と「雇用の安定性」がともに16.4%、博士では「報酬などの雇用条件」と「雇用の安定性」がともに10.9%でいずれも最多となった(以上「その他」や「特になし」、「わからない」、無回答を除く)。

3. 半導体学部や研究センターの新設

これまで紹介したような業界全体の動きと相まって、教育機関も高まる半導体人材の需要に呼応した動きを見せている。

熊本大学は2024年度に、学部相当の「情報融合学環」と工学部学科相当の「半導体デバイス工学課程」を新設した。TSMCの熊本工場立ち上げに合わせて、半導体関連人材を育成する。

情報融合学環はDX、数理・データサイエンス人材の育成を図るものとなっており、学生は2年次からDS(データサイエンス)総合コース、DS半導体コースのいずれかを選択する形となる。DS半導体コースでは、データ分析に関する科目に加えて、半導体工学やデジタル電子回路、半導体製造技術に関する科目を学修。半導体プロセスの各工程における品質管理や効率化といった知識を習得する。

また、工学部の半導体デバイス工学課程は工学部4学科横断課程となっている。半導体デバイスの製造プロセスにおける専門知識を学修するもので、地元半導体企業と連携した実務家教員を雇用し、OJT/PBL教育を積極的に取り入れた教育プログラムの提供を図る。

熊本大学では上記に加えて、2025年度から大学院自然科学教育部に「半導体・情報専攻」を設置することも構想しているという。

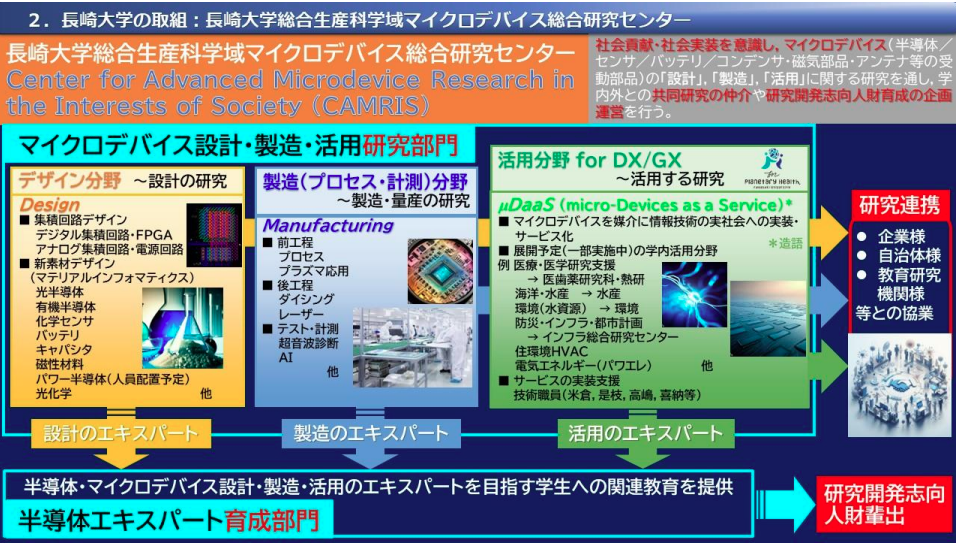

また、長崎大は2023年11月、半導体の研究開発や人材育成に向けて、CAMRIS(総合生産科学域マイクロデバイス総合研究センター)を新設した。

同センターは、マイクロデバイス設計・製造・活用研究部門および半導体エキスパート育成部門を有する。

マイクロデバイス設計・製造・活用研究部門では、回路設計や新素材の開発などに取り組む「デザイン分野」、半導体の製造や量産技術に取り組む「製造分野」、デバイスの社会実装を推進する「活用分野」の研究を進める。

また、半導体エキスパート育成部門では、上記3分野の教育を大学院生向けに実施。半導体を含めたマイクロデバイスにおけるトップ人材の輩出を目指す。2024年度4月開設の大学院総合生産科学研究科では、半導体関連として「プログラマブル集積回路総論」「半導体マニュファクチャリング総論」「マイクロデバイス総論」の3科目を開講する計画となっている。

安部’s EYE

今回のトレンド情報は、「国内の半導体人材育成への取り組み」についてアップさせて頂く。

最近は新聞やニュース等で半導体に関する情報を目にしない日は無い程、半導体について取り上げられており、事実相当なお金が同産業に投下されており、経済に与えるインパクトも益々大きくなっている。

一方で今回の記事にある通り、半導体関連産業に従事する人材はこの20年間で3割も減少しており、産業の盛り上がりとのアンマッチが起き始めている。

このアンマッチは大変大きな問題であり、全国各地で半導体人材育成プロジェクトが大急ぎで動き始めている。

とかく半導体と言うと「電子工学」のような知識だけが注目されがちだが、実際には材料工学・物性工学・真空工学・流体力学・機械工学・化学工学・データ分析学・AI・土木建築工学等の理系的知識、更にチームビルディング・マネジメント・情報処理等の文系的知識と言った、非常に幅広い知識が必要となり、人材育成も一筋縄ではいかない難しさを伴うものである。

そんな中で半導体人材を新たに育成していかなければならない訳だが、個人的に人材育成の面で一番大事になると思われるのが、若い人が半導体と言うものに興味を持ってもらう事だと思う。

何となく半導体と言うと「難しそう、、、」との印象で遠慮されがちな業界になっているような気がするが、私もこの業界に身を置いて早35年経つが、「大変だけど面白い」と言うのが本音である。

この「面白い」と言った部分を、どうやって学生の皆さんに伝えていけば良いのか常に考えているが、例えば半導体を題材にした映画やアニメみたいなものが出て来ないかなぁ、、、なんて。