TREND半導体業界トレンド情報

半導体業界トレンド情報

業界トレンド情報 第四十四弾 e-Axleと電気自動車の今後について

1.e-Axleとは何か

電気自動車(EV)の普及に伴って注目を集めているのが、「e-Axle」と呼ばれる駆動システムである。

従来の自動車においては、エンジンとトランスミッション、ドライブシャフトなどが個別に配置され、それらを連動させることで車輪を回していた。

一方、EVではエンジンが存在しないため、モーターやインバーター、ギアなどをどのように組み合わせるかが車両の性能を左右する。

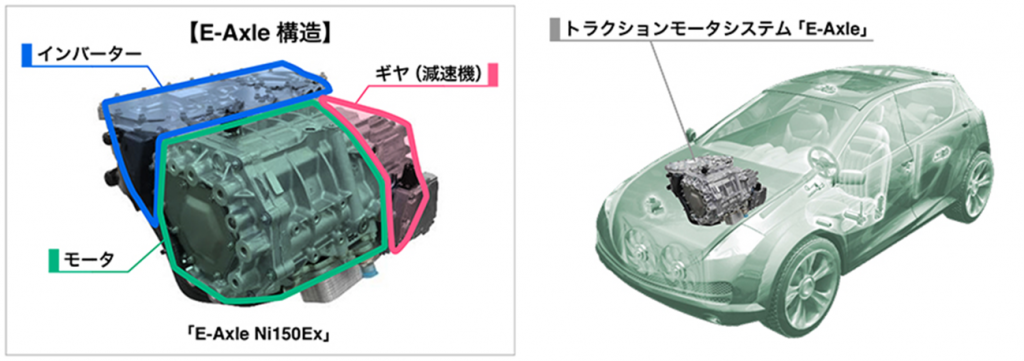

e-Axleは、モーター、インバーター、減速ギアなどを一体化し、車軸部分に集約したユニットを指す。

これによって、駆動力を直接車輪へ伝達しやすい構造を実現している。

エンジン車における複雑なドライブトレイン(動力伝達系)を単純化し、コンパクトなサイズで高出力・高効率を目指すのがe-Axleの特徴だ。

近年、多くの自動車メーカーや部品メーカーがe-Axleの開発・生産に乗り出しており、EV市場の拡大とともにその存在感はますます高まっている。

2.e-Axleがもたらすメリット

e-Axleのメリットとしてまず挙げられるのが、省スペース化だ。

エンジンを搭載しないEVは、従来の車両設計から大きく自由度が増すが、それでもパワートレインのレイアウトやバッテリーパックの配置が依然として重要な課題となっている。

e-Axleを採用することで、モーターやインバーター、ギアをコンパクトにまとめられるため、車体内部のスペースが効率的に使用可能となる。

その結果、車両デザインや居住空間が改善するほか、バッテリー搭載量の拡大などに寄与する。

次に、性能面での利点も大きい。

モーターやインバーター、ギアが一体化されたe-Axleは、各コンポーネント間のエネルギーロスを最小限に抑えられる設計となっている。

これによって、駆動効率が向上し、加速性能や走行距離(航続距離)が改善される。

また、パワートレイン全体の重量を軽減できるため、車両全体の軽量化につながり、結果的にエネルギー消費が低減する。

さらに、開発や生産の効率化も見逃せないポイントだ。

従来はエンジンやトランスミッションなど、個別のシステムごとに設計・製造を行い、その後に車体へ組み付けを行っていた。

しかしe-Axleを採用すれば、あらかじめ統合されたユニットを車両に搭載するだけで済むため、部品点数の削減や組み立て工数の削減が可能となる。

これによって生産コストの圧縮が期待できるほか、製造段階での品質管理も一括して行いやすくなる。

3.電気自動車の普及が進まない要因

e-Axleのような効率的な駆動システムが開発されているにもかかわらず、電気自動車そのものの普及スピードは思ったほど伸びていない面がある。

その背景には、いくつかの要因が指摘されている。

まず、バッテリーコストと航続距離の問題が挙げられる。

EVの価格の大部分を占めるバッテリーは、依然として高価な部品であり、航続距離を長くしようと大容量のバッテリーを搭載すると、車両価格が高騰しがちだ。

一方で、コストを抑えるためにバッテリー容量を小さくすると、実用範囲が限られ、ユーザーの不安を拭いきれない。

また、バッテリーの劣化や充電環境の整備状況なども、購入を躊躇させる要素の一つとなっている。

次に、充電インフラの不足も大きな課題だ。

ガソリン車であれば燃料補給は数分で済むが、EVは充電に数十分から数時間を要する場合が多い。そのため、自宅や職場、商業施設など、身近な場所に充電ステーションが充実していなければ、長距離走行や緊急時の電力確保に不安が残る。

また、高速道路のサービスエリアなど幹線ルートでの充電器整備も、まだ十分とは言えない地域が多い。

充電ネットワークの拡大と、充電速度のさらなる向上が普及のカギを握ると言える。

さらに、消費者の意識や購買行動も一因となっている。

バッテリーEVは環境負荷が低く、長期的には燃料コストを削減できるメリットがあるにもかかわらず、初期導入費用の高さや未知の技術への抵抗感が購入の障壁となる場合がある。

また、車両の選択肢がガソリン車と比べてまだ限られている地域もあり、モデルのバリエーション不足がユーザーの選択肢を狭めている。

4.今後の展望

e-Axleは、こうしたEV普及の課題を乗り越えるための重要なキーデバイスであり、技術革新によってさらなる高性能化・低価格化が期待されている。

モーターやインバーターの効率を高めると同時に、小型化や軽量化を進めることで、車両の航続距離や充電インフラの問題を緩和できる可能性が高い。

また、生産工程の標準化やモジュール化が進めば、部品コストの削減や供給体制の強化にもつながり、EV市場全体の拡大を後押しするだろう。

EV普及の最大の鍵となるバッテリー技術も急速に進化している。

リチウムイオンバッテリーの改良はもちろん、全固体電池や新素材電池などの次世代バッテリーの研究が進み、エネルギー密度の向上とコストダウンが同時に追求されている。

これらの技術が実用化され、e-Axleとの組み合わせがさらに最適化されれば、EVの航続距離や充電時間といった弱点が大幅に改善される可能性がある。

また、自動車メーカーのみならず、部品サプライヤーやIT企業、エネルギー業界などが垣根を越えて協力することで、充電インフラの整備やエネルギーマネジメントの高度化も進むとみられる。

EVは、単なる「車両」から「モバイルバッテリー」に進化していくとも言われ、家庭や事業所での電力需給をコントロールする一端を担うシステムとなることも期待されている。

e-Axleを軸にした次世代のモビリティが、私たちの移動手段とエネルギー利用の在り方を大きく変えていく日も、そう遠くはないかもしれない。

安部’s EYE

今回のトレンド情報は、「e-Axleと電気自動車の今後について」と題してアップさせて頂く。

電気自動車(EV)の出現によって自動車産業を取り巻く環境が大きく変化しようとしていることは、既に多くの皆様が周知の事と思われる。

その最も中心となる理由が、駆動システムが簡素化されることによる産業構造の変革である。

従来の自動車は、エンジンとトランスミッション、ドライブシャフトなどの高性能なパーツが、各々複雑なドライブトレイン(動力伝達系)を構成することで、駆動力を直接車輪へ伝達する構造になっていた。

そのため各パーツを製造する多くの企業が必要であり、物流システムも複雑に絡み合っていた。

それに対しEVでは、モーター・インバーター・減速ギアなどを一体化した「e-Axle」と呼ばれる駆動システムだけで完結するようになり、産業構造の簡素化が図られることになる。

伴って、多くの自動車メーカーや部品メーカーがe-Axleの開発・生産に乗り出しており、EV市場の拡大とともにその存在感はますます高まっている訳である。

記事にはe-Axleがもたらすメリットと、一方で普及が進まない電気自動車の要因について書かれているが、脱炭素を見据えたとしても電気自動車化への流れが止まることは無いと思われる。

e-Axleやバッテリーの技術革新や充電インフラの普及により、EVが自動車と言われる「車両」から「モバイルバッテリー」に進化し、我々の生活を大きく変える日もそう遠くはなさそうだ。